窟外上方的崖壁上,有薄肉塑伎乐飞天五组,均为北周原作。每组飞天四身,面部,四肢等肌肉裸露的部分浮雕,其余衣纹,裙带及披巾等彩绘。有的手执乐器演奏,有的手捧供物飞舞,自由自在地飞旋于鲜花与祥云的虚空之中。别出心裁,独具一格的表现形式不仅轻盈优美,增加了人物的流动感,也体现了作者卓越的智慧与丰富的想象力。此窟建成之时,并请著名文学家庚信为之撰铭。

此窟俗称散花楼。据说,这是由于在此散花,佛将带给你好运和祝福。当我们登上七佛阁前廊凭栏倚立,将五彩缤纷的纸片撒向空中,你就会看到美丽的纸片纷纷扬扬、徐徐飘落而下。奇妙的是,顷刻之间,这些纸片又争先恐后地向上飞升,升至一定高度后才慢慢地向下散落四方。这一奇观,民间流行的美丽传说很耐人寻味。故事说的是七佛阅里的七尊大佛,当年佛阁建成后,曾邀佛祖来此讲经说法,赴会听法者云集上七佛阁之下。七佛阁里修行的二十八尊飞天,见此盛况,兴奋不已。为识别赴会者们对佛的信仰是否真诚,她从空中向地上的众生散花,如果他们心诚,飘落的花雨就会飞向天际;如果花瓣落在谁的肩上, 就说明他俗缘未断,红尘未了。结果,散落的飞花久久飞舞于空际,没有一瓣落下,证实前来听法的众僧,个个诚心敬佛。到如今,游览的人们不时将纸碎片抛向空间,看着腾空上升的纸片飞扬,心中一片欢悦。久而久之,人们习惯称上七佛阁为“散花楼”。

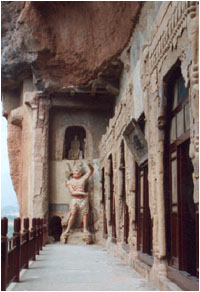

壁画: 七个佛龛内壁画,全为明末清初重绘,唯诸龛外部上面的大型“薄肉塑”飞天组画及残存在前廊平棋上面的四幅佛传故事画,既为北周原作,又颇具有特色。“薄肉塑”飞天,计五块,约30平方米,每块各作飞天四身,其脸部和肌体部分均为薄薄一层优质细泥塑出,其它如衣着、飘带、饰物以及周围的流云、花饰等,均彩画而成,既生动,又极富立体感,生动优美,确为罕见佳作,在四幅佛传故事画中,尤以右侧偏东的那幅骑乘人物画最为突出。特别是那匹缓步前进的红马,不论是体形动态和神韵都绘制的维纱维肖,由于当时的制作者,巧妙地运用了散点透视和焦点透视的构图方法,又适当考虑到人在仰视中的错觉关系,每当人们从不同的位置和不同的角度来看,它都有不同的走向和动势。说明我国古代画师已掌握了透视原理及高超的技艺。

题记: 在第4窟西侧柱外下部,有浅刻题记一方,三行十六字:“坊石匠法知,赵获玖开三龛 赵松朵”。此外,第二龛主佛两侧下层壁画中,有元至正二十五年(公元1365年)重妆塑像的题记二处,在前廊左壁天王左侧墨书藏文六字真言,系唐以前古藏文题记。各龛内还有明末清初重妆龛内塑像壁画的发愿文和榜书题记以及柱廊内外的宋、明、清官员、香客游人题记16方。