一画开天地 万法归一宗

——少林八法研究会会长刘宝华谈武术起源与伏羲文明的关系

本报记者 年葆东

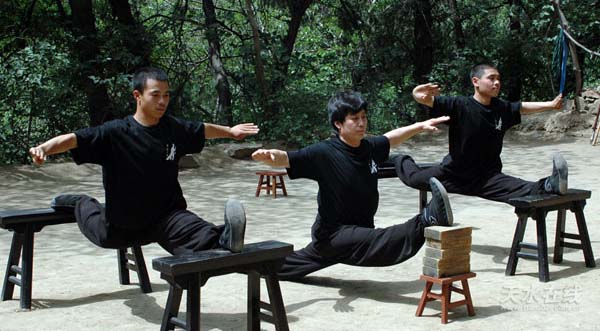

法海寺是座落在北京市石景山法海寺森林公园半山腰处的一座知名寺院,每天清晨,在法海寺旁一块绿树环绕的空地上,总有一群黑衣武士在此练功习武,他们便是我们专程上山寻访的少林八法门研究会会众。

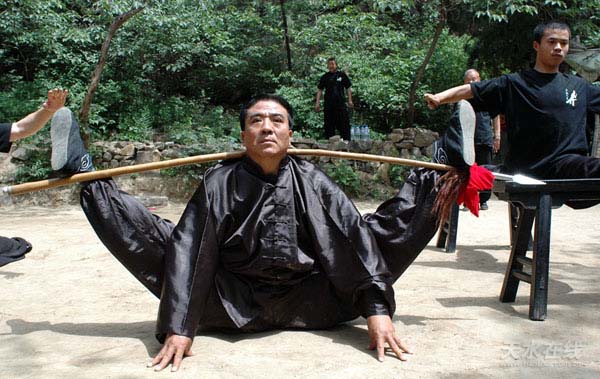

5月27日上午,少林八法门“掌门人”--北京市武术运动协会 少林八法研究会会长刘宝华在为我们表演了他的柔术和少林八法拳之后,围绕武术的起源与伏羲的关系接受了我们的采访。

刘宝华首先介绍说,少林八法研究会全称叫北京市武术运动协会少林八法研究会,成立于1992年6月10日,学员现在有一百多人,分别来自山东、黑龙江、江苏、河北等地,年龄最大的70多岁,最小的5岁多一点。

在谈到武术的起源时,刘宝华说,武术是中华民族在长期的历史演进过程中不断创造、逐渐形成的一个运动项目。在原始社会,兽多人少,自然环境十分恶劣,在“物竞天择,适者生存”的严酷斗争中,人们自然产生了拳打脚踢、指抓掌击、跳跃翻滚一类的初级攻防手段。后来又逐渐学会了制造和使用石制或木制的工具作为武器,并且产生了一些徒手的和使用器械的搏斗捕杀技能,这便是武术的萌芽。

刘宝华接着说,伏羲是我国远古文明的开创者,他“一画开天”,划清了蛮荒与文明的时代界限,可以说,中国所有的文明遗迹,都可以追溯到“伏羲”这个源头。如今已被誉为国粹之一的中华武术,也可以从伏羲文化遗存的考证中,寻觅到它的原始形态。人类原始的武术形态,最初主要是在与野兽和自然灾害斗争中形成的。除了最为原始形态的一些竞技活动外,在后来陆续兴起并流传下来的许多拳种中,仍然可以看到它们的远古信息和原始印记,如龙拳、五虎拳、猴形拳、蛇形拳等,都模仿动物自然形态和动作编成拳路。人类社会发展后,原始的形意拳,逐渐与器械、冷兵器相结合,繁衍出林林总总的技击格斗、器械格斗、马上格斗等武术类型。千百年来这些武术经过发展、融合、衍生,代代传承,形成了中国武术渊远深厚的文化底蕴。这是中华民族人文始祖开创文明以来,留给现代人的一份最为珍贵的古老文化遗产。

当记者谈及今年将要在天水举办的“首届全国农民武术大赛”和“天水伏羲武术论坛”时,刘宝华很兴奋的告诉记者,届时他将前往羲皇故里参加这一盛事。他说:“我们这次去天水,第一是去祭拜人文始祖伏羲,第二是到武术大会上跟这些前辈、武林同道们学习与交流,把中华的武术来继承和发扬下去。”