大地湾之谜(第二集)

[内容速览]大地湾遗址从1978年开始发掘,第一期发掘历经了七年。当时出土了许多粮食,主要是黍。这些黍又是从哪里来的呢?在国际上还有过一种说法,说中国的黍来自外国,而国外最早黍的标本是希腊的阿尔基萨前陶期地层中出土的。那么大地湾的黍到底是当地先民自己栽培的还是外来的,它的年代究竟是什么年代的?为此我们展开了调查。

大地湾,是甘肃省秦安县东部邵店村边的一个普通的小河湾。很早以前,这里的村民在自家的房前屋后或山坡上经常看到一些破旧陶片,偶尔也能捡到一两个比较完整的陶盆陶罐。

原甘肃省考古研究所所长岳邦湖:搞了一辈子烧窑了,但是还达不到大地湾的水平。

平田整地的时候,遗址遭到了严重的损毁。

甘肃省考古研究所副研究员赵建龙:这样一来我们就报请国家文物局,进行抢救性试掘。

经过长达7年发掘,这竟是一处距今约8000年,前后延续了3000年的新石器时期古人类遗址。这一发现立即在考古界引起了极大的轰动。

原甘肃省考古研究所所长岳邦湖:不但东西多,而且这个古迹这个遗址也比较丰富。

为了更好地保护这些遗址,部分发掘现场已经回填,仅剩下几座房址,就这么几座房址它能折射出8000年前的历史吗?在这么几座房址中我们又会有哪些新的发现呢?

主持人:在我们的记忆中对古人类的印象是长长的毛发,树叶兽皮遮体,在丛林中摘野果子、捕杀动物过着居无定所的游荡生活。虽然8000年前人类已经进入了新石器时代,但由于那时还没有文字记载,人类的活动都是口耳相传留下来的,所以我们对先人的感知除了最原始的印象外,更多的是通过一些神话故事和传说来认识。听到最多的有盘古开天地、三皇五帝的故事等,大地湾这处遗址的发现实实在在的展现了古人类的生活状态,在这处遗址,古人类整整生活了3000年。这说明大地湾的先民们已经有了日出而作,日落而息的相对规律的生活,已经不用再打一枪换一个地方居无定所四处漂泊了,这种生活就要有相对稳定的食物来源做保证,那么他们是怎么获得这些生活必须品的呢?我们知道有被列为三皇五帝之首的伏羲的传说,说他“养牺牲以供庖厨”,意思是饲养家畜以供食用。还有一个关于种粮食的传说,说是有一个人为了能从植物中获得食物,他尝百草,历尽艰辛,多次中毒,又找到了解毒的办法,终于选择出可供人们食用的植物,然后经栽培繁殖,最终发展成农作物,后人则把他传誉为农业的创始人,这个人就是神农氏。大地湾的先民们是不是在那时就已经能够象伏羲氏和神农氏那样会农耕会饲养家畜自给自足了呢?

当记者驱车前往大地湾时。一到天水市境内就立刻感受到了浓郁的伏羲文化。伏羲被尊奉为中华民族的人文始祖,传说伏羲就是天水人,在当地至今还一处明代兴建的供奉“人文始祖”的伏羲庙,传说他是最早开发西北的先民首领。在中国古代的神化传说中,有许多关于伏羲的故事,说他智慧超群,不仅始画八卦,代替结绳记事,而且教会人们结网捕鱼、驯养家畜。我们暂时或许永远也无法证实历史上是否真有其人。但是将他当作原始社会的部落首领或某一方面的代表人物来看待的话,在考古中是否会找到这样的人和事呢?

郎树德,甘肃省考古研究所研究员,大地湾遗址考古挖掘及挖掘报告整理、编写的主要人员。

甘肃省考古研究所研究员郎树德:我们一共发掘了10个发掘区,加起来一共有163个探方,还有6条探沟,发掘的面积大概是14752平方米。那个探沟呢是两米宽的10米长的探沟,探方大多都是10×10米的,小部分有10×5米的,那么一般发掘深度最深的有七、八米深,浅的也有两三米。

据考古人员介绍,在大地湾遗址发掘过程中,仅房屋遗存就发现了240座,在我国数以万计的新石器时代遗址中不仅数量最多,而且保存状况基本完好。其中,距今6500年至5900年间的二期遗址就发掘出156座房址。

甘肃省考古研究所研究员郎树德:根据目前我们发掘和研究的成果,大地湾二期的这一阶段的生活环境,我们搞的比较清楚。

考古工作需要仔细而有耐性,考古工作者在断壁残垣上,在破陶烂瓦间,在土层的堆积里寻找着先人留下的蛛丝马迹。在清理大地湾二期遗址过程中,考古人员在一些陶罐和地坑中发现了一些形状怪异的黑色小颗粒,这一发现立即引起了考古人员的注意,这些黑色的象碳一样的小颗粒究竟是什么东西呢?为什么要放在陶罐中和地坑里面呢?它们会是植物的种子吗?

兰州大学西部环境教育重点实验室,曾对大地湾远古时期的农业发展状况做过考古调查,吉笃学博士是这个项目的主要研究人员之一。

兰州大学西部环境教育部重点实验室博士吉笃学:植物的种子有它本身的这个特点,在植物考古学上,第一个原则就是说,你发现了植物种子,是否就是古代的植物种子,它必须碳化,因为如果你发现的种子是像现在这样光鲜的颗粒的话,很难判别它是现在的植物还是古代的植物,所以在植物考学上来讲,古代遗存的判定,一个原则就是首先必须碳化。

这么说这些已经碳化了的小颗粒很可能就是植物的种子,如果是的话,它们又会是什么植物的种子呢?是粮食作物吗?

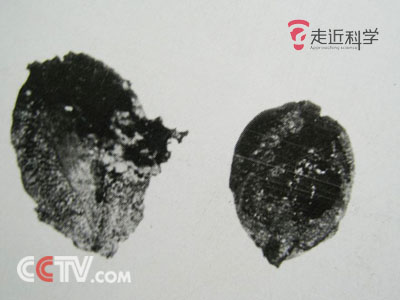

很快考古人员把这些种子送到了有关部门进行了鉴定,结果发现这竟是当地普遍种植的粮食作物黍和粟。

黍是一种煮熟后有黏性的食物,有人也把它称作黄米,粟也就是我们俗称的谷子、小米。有历史记载以来,黍和粟就已经在河西走廊广泛种植。黍更是一种耐旱性强,对土壤要求低的作物,非常适宜在西北地区生存,直到今天,它仍是甘肃的常见作物,陇西黄土高原上至今仍生长着野生黍。

这样看来,早在6500年前的时候人们已经知道收藏植物的种子了,表明他们已经会耕作和收获了,农业已经在这里出现了。那么这时的农业是最原始的农业还是已经发展到了相当的程度呢?

兰州大学西部环境教育重点实验室吉笃学博士:中国农业现在是目前世界上唯一一个无法证明它是从什么时期发展起来了一个唯一的一个地区,

主持人:在国际上有一种说法,说中国的黍来自外国,而国外最早黍的标本是希腊的阿尔基萨前陶期地层中出土的距今7000年左右的黍。那么在大地湾找到的这些黍的种子能不能证明中国的黍不是来源于国外,而是我们的祖先用他们的聪明智慧在长期的劳动中亲手培育起来的呢?于是有关人员将这些种子送到了有关部门进行了年代检测,结果发现这些种子的年代最早的大约在六千七、八百年前,并没有超过希腊种子的年代。难道中国的黍真的是从国外进来的吗?要证明这些黍确实是在这里土生土长的就要拿出科学的证据,最基本的证据要有两条:一是必须要有可做鉴定的植物种子的遗存;这个有了但年代较晚还得继续找;二是这些遗存应和这个区域广泛分布的同种类野生植物有着密切的关系。于是我们的有关科研人员首先把当地种植的黍和野生的黍进行杂交,结果并没有出现变异,而是一种正常的中间类型,这结果就表明陇中黄土高原长期种植的黍并不是外来的作物,确实是在原生地发展起来的一种植物。但这似乎也不能完全说明黍就不是外来的呀,也许是从外面进来然后经过几百年的驯化在大地湾扎下根的呢,野生黍不也被驯化了吗?因此,要证明这种黍不是来自外国的品种,还要做一件事也是最关键的一件事,就是在大地湾还要继续找,要找到比7000年还要早的黍的种子遗存。那么在已经挖掘的仅有的一万多平方米的遗址中会有这样的种子吗?如果有的话这比小米粒还要小的多的已经碳化的黍的种子又会在哪里呢?

在大地湾遗址发掘过程中,虽然发现了许多遗迹遗物,可要在这样一大片山野下面寻找比小米粒还要小,而且早已碳化了的植物种子,绝非一件容易的事情。甚至有人认为这是件可遇而不可求的事情。